El estudio estadístico nacional realizado entre el 4 y el 10 de noviembre de 2025 aporta una mirada rigurosa, compleja y, en muchos sentidos, sorprendentemente madura sobre cómo entienden hoy los venezolanos la posibilidad de un cambio político y una eventual transición a la democracia. Los datos muestran una sociedad que desea un cambio, reconoce el liderazgo opositor y tiene expectativas económicas relativamente realistas; pero también evidencian temores, tensiones psicosociales y reservas frente a los acuerdos propios de una transición negociada.

El estudio estadístico nacional realizado entre el 4 y el 10 de noviembre de 2025 aporta una mirada rigurosa, compleja y, en muchos sentidos, sorprendentemente madura sobre cómo entienden hoy los venezolanos la posibilidad de un cambio político y una eventual transición a la democracia. Los datos muestran una sociedad que desea un cambio, reconoce el liderazgo opositor y tiene expectativas económicas relativamente realistas; pero también evidencian temores, tensiones psicosociales y reservas frente a los acuerdos propios de una transición negociada.

El pasado jueves 20 tuve la oportunidad de conocer los resultados del estudio estadístico realizado por el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello y presentado en el evento Prospectiva 2026 Semestre I que nos ofrece una radiografía del estado de ánimo, las percepciones y expectativas de la gente con respecto a la necesidad de un cambio de gobierno y una eventual transición democrática.

Y aunque, lamentablemente, las encuestas no son hoy en día presentadas públicamente, tal como pasa con estudios económicos y otros análisis serios de la realidad venezolana, por miedo a las consecuencias de decir la verdad, por lo que se pidió a la audiencia que no se hicieran públicos sus resultados, me atreveré a compartir mis propias conclusiones y algunos pocos datos que el mismo Centro ha hecho públicos en su propia página web (https://politikaucab.net/2025/11/21/rector-de-la-ucab-la-universidad-y-la-iglesia-estan-unidas-en-principios-como-la-democracia-y-los-derechos-humanos/).

Un consenso transversal: la mayoría quiere un cambio político

Los hallazgos, basados en 1.000 entrevistas directas a personas inscritas en el Registro Electoral, revelan que al día de hoy se mantiene un consenso abrumador sobre la necesidad de un nuevo rumbo político.

La encuesta evidencia que el deseo de un cambio de gobierno es prácticamente unánime a lo largo del espectro político venezolano. Casi ocho de cada diez venezolanos (un 77,1%) consideran que un cambio de gobierno es «necesario» o «muy necesario». Esta cifra representa incluso un aumento con respecto a mayo de 2025, cuando la encuesta que realizamos para entonces registró 73,4%.

La primera conclusión es clara: casi ocho de cada diez venezolanos consideran necesario o muy necesario un cambio de gobierno. La cifra alcanza 77,1 % en noviembre de 2025. Lo relevante es que este deseo no se limita a la oposición.

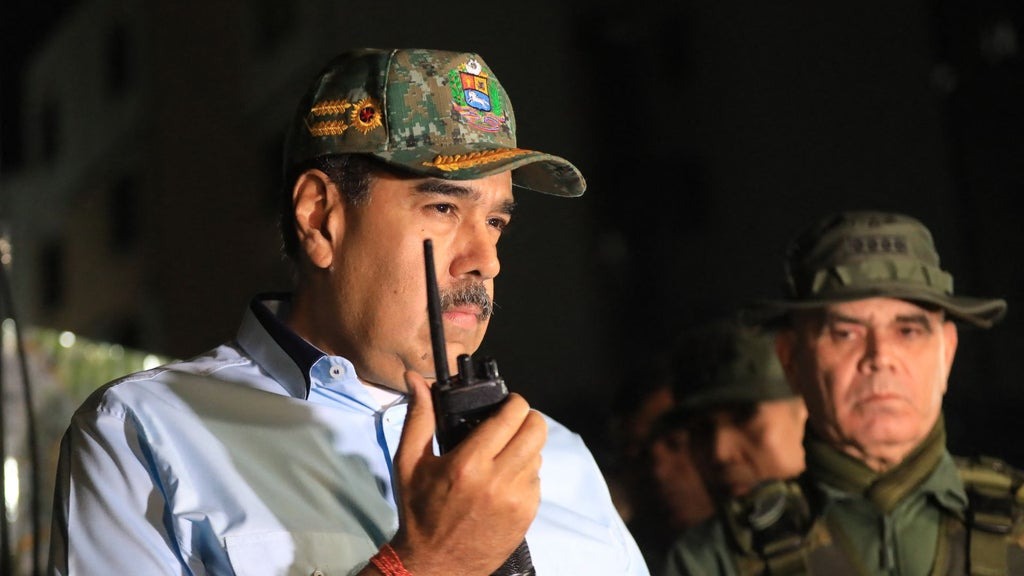

La evaluación de la gestión del presidente Nicolás Maduro es percibida como «mala o muy mala» por un porcentaje similar de los encuestados. Pero lo que resulta particularmente notable es que esta opinión se extiende al propio chavismo: el grupo denominado «chavismo blando» que constituye la mitad del total del chavismo, se une al reclamo por un cambio de gobierno. En otras palabras, el reclamo de cambio es un sentimiento nacional, y no meramente partidista.

Este consenso se sostiene sobre dos pilares fundamentales. El primero es la evaluación negativa de la situación del país: la percepción de que la realidad nacional es “mala” está extendida incluso entre muchos ciudadanos que aún se autodefinen como chavistas. El segundo es la atribución de responsabilidad: la población identifica de forma creciente a Nicolás Maduro como el principal responsable de la crisis, independientemente de su orientación política.

Esto configura un elemento clave para cualquier transición: un diagnóstico común sobre la necesidad de cambio y sobre quién representa el pasado que debe superarse.

¿Quién puede lograr el cambio? La ciudadanía se reconoce como actor, pero el miedo inhibe la acción

El estudio confirma algo que la ciencia política ha observado como un factor clave en otros procesos de cambio: los venezolanos se reconocen como actores del posible cambio político. A la pregunta sobre quién tiene capacidad real para lograrlo, “la gente” aparece en primer lugar; pero lo más significativo es el ascenso del liderazgo opositor encabezado por María Corina Machado y Edmundo González que pasa de 15,9 %, en el estudio que hicimos bajo mi dirección en mayo, a casi el doble en noviembre.

La población, por tanto, no delega completamente la posibilidad de cambio en fuerzas externas: percibe, según este estudio, a la sociedad, los militares y la oposición, junto a la comunidad internacional (principalmente los EE.UU.) como actores fundamentales con capacidad para generar un cambio. Esto es consistente con la literatura sobre transiciones, que subraya la necesidad de coaliciones amplias (O’Donnell y Schmitter, 1986).

Sin embargo, esta autopercepción convive con un freno central: el miedo a la represión. Aunque la disposición a participar en protestas no violentas también se ha duplicado con relación a los estudios de julio de 2024 y mayo de este año, cuando se registraba 18,3%. La población sabe que tiene un rol, pero considera que el costo de ejercerlo es demasiado alto. Esta combinación mantiene el potencial de movilización social en estado latente.

Cultura política: La Preparación Psicológica para una Transición

Una de las novedades de esta encuesta, reflejo del área de inteterés del nuevo director del Centro, Angel Oropeza quien es psicólogo, es el abordaje explícito hacia la preparación psicológica de la población para apoyar una transición democrática, o si, por el contrario, sus exigencias podrían convertirse en un obstáculo, como ha ocurrido en transiciones fallidas en el mundo.

En este sentido, por un lado, existe un buen nivel de tolerancia a situaciones cotidianas, como tener por vecino a alguien de la oposición o del gobierno actual. En contraste la tolerancia y la confianza es menor cuando se trata de otras áreas. Por ejemplo, la gente no quiere al chavismo en funciones de gobierno y casi nadie cree en la información que proviene de la contraparte.

Esta intolerancia a un co-gobierno se refleja en la visión que la gente tiene sobre el conflicto: la mayoría ve en el conflicto una lucha entre «el bien y el mal». Si el conflicto es moral (bien versus mal), la posibilidad de compromiso se reduce en algunas áreas especificas:

-

Justicia Transicional: La mayoría exige el castigo para todos los responsables de corrupción y violaciones de derechos humanos. Las opciones que buscan acuerdos o reducción de penas para quienes colaboren suman una minoría.

-

Acuerdos Pragmáticos: La mayoría rechaza otorgar «ciertos privilegios políticos» a actores del antiguo régimen a cambio de facilitar una transición pacífica. Asimismo, la población no parece estar dispuesta a mantener por un tiempo a ciertas figuras en instituciones claves para evitar un vacío de poder.

-

Alianzas: Incluso para lograr una mayoría estable en un gobierno de transición, la mayoría no apoyaría que el liderazgo del nuevo gobierno de transición forme alianza con actores gubernamentales o con partidos identificados con el gobierno actual. Asimismo, no hay apoyo mayoritario a que el nuevo gobierno se establezca con alianzas alternativas y distintas a la que resultó ganadora de la elección presidencial de 2024, o sea la liderada por María Corina Machado – Edmundo González Urrutia.

Expectativas económicas: un país más realista de lo que se cree

Quizás uno de los hallazgos más favorables para la viabilidad de una transición es que las expectativas temporales de mejora económica son moderadas. Solo 8% piensa que un cambio mejorará la economía para todos en menos de un año; el resto se divide entre quienes creen que tardará entre uno y tres años, tres y cinco años o más de cinco.

Esto coincide con estudios internacionales sobre democratización: las transiciones exitosas suelen ocurrir cuando las expectativas sociales son realistas y existe disposición a tolerar costos temporales (Przeworski, 1991).

La percepción sobre las sanciones refuerza este cuadro de madurez política de la sociedad venezolana: Aunque 65 % está en desacuerdo con las sanciones porque afectan en alguna medida a la población, un 61 % rechaza el argumento de que sean la causa principal de la crisis económica y culpa a Maduro porque no logró demostrar que ganó las elecciones.

Conclusión: ¿Está preparada la sociedad venezolana para una transición democrática?

El estudio permite una conclusión equilibrada: Venezuela está relativamente preparada, aunque mucho mejor que nunca antes para una transición, lo cual es un escenario común, considerando que ningún actor individual o colectivo puede estar totalmente preparado para algo que no ha vivido previamente. Ese es el estado en el que todos los países han vivido sus procesos de transición política.

Lo que favorece una transición:

-

Un consenso abrumador sobre la necesidad de cambio.

-

Reconocimiento del liderazgo opositor y su creciente credibilidad.

-

Expectativas económicas realistas, compatibles con una transición gradual.

-

Comprensión de que el cambio requiere presencia de múltiples actores, no solo externos, en especial de los venezolanos.

Pero existen riesgos que deben ser gestionados:

-

Miedo inhibidor que limita la acción colectiva, aunque exista voluntad política.

-

Intolerancia parcial hacia el pluralismo político.

-

Demandas de justicia absolutas que podrían chocar con los pactos de estabilidad y experiencias positivas en la aplicación de la justicia transicional.

-

Resistencia a acuerdos que podrían ser indispensables con actores institucionales y sectores del antiguo régimen.

En síntesis, la sociedad venezolana tiene la base emocional, racional y política suficientes para acompañar una transición exitosa, pero requiere liderazgo claro, narrativa estratégica y una hoja de ruta honesta que combine gradualismo con resultados concretos.

El reto del liderazgo democrático —y del acompañamiento internacional— consiste en transformar ese consenso de cambio en capacidad efectiva de sostener el proceso cuando surjan tensiones, costos y conflictos inevitables. Los datos sugieren que, con conducción adecuada, el país puede avanzar. La clave será trabajar deliberadamente los nudos políticos y psicoculturales que podrían frenar el tránsito hacia la concresión y consolidación de una transición democrática.